Modulbeschreibung

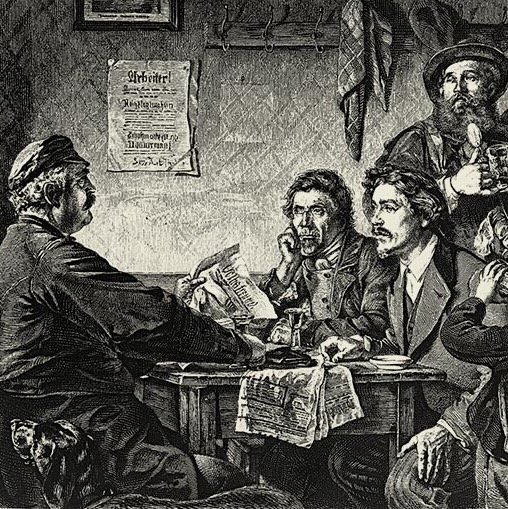

Nach der verlorenen Revolution von 1848 begann eine Phase der Repression und Verfolgung von Demokraten, Kommunisten und Arbeitern. Gleichzeitig kam es zu einem Aufschwung des Kapitalismus, zahlreichen gewerkschaftlichen Kämpfen, Streiks, von Arbeitern gebildeten Vereinen, Sozial- und Krankenkassen sowie zu einer weiteren Organisierung der Arbeiterklasse.

Die wichtigste Herausforderung in dieser Phase war die Schaffung eines einheitlichen Nationalstaats in Deutschland und einer Massenpartei des Proletariats, die unabhängig von der Bourgeoisie politisch kämpfen konnte. Die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) durch Ferdinand Lassalle war ein wichtiger Meilenstein, da damit die Arbeiter über eine von der liberalen Bourgeoisie unabhängige Organisation verfügten. Lassalle erkannte jedoch nicht die Rolle des Proletariats und strebte an, über den preußischen Staat zum Sozialismus zu gelangen.

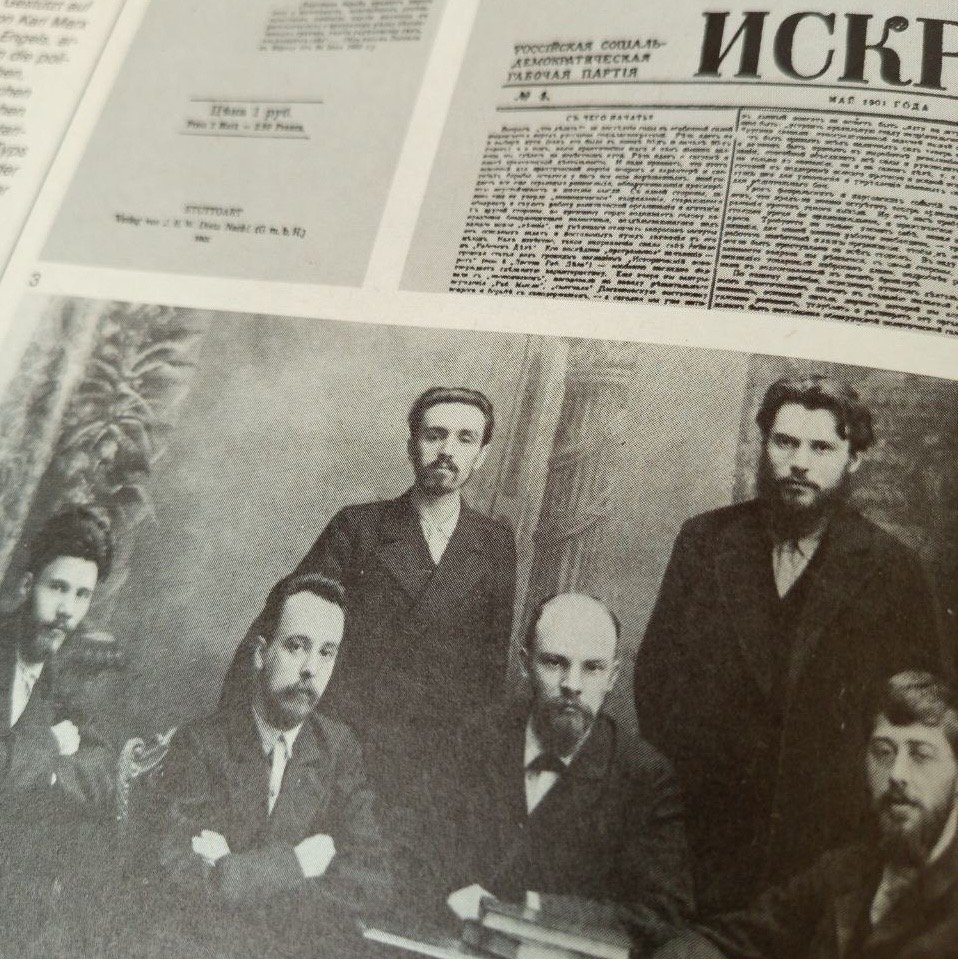

Marx und Engels leisteten große Anstrengungen zur Herausbildung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der I. Internationale, wodurch die revolutionäre Arbeiterbewegung gestärkt wurde. Wichtige Führungspersönlichkeiten wie Wilhelm Liebknecht und August Bebel traten hervor. Die Werke von Marx und Engels, insbesondere die „Kritik der Politischen Ökonomie“ und der erste Band des „Kapitals“ (wird im extra Modul genauer behandelt), hatten großen Einfluss auf die Formierung dieser Bewegung und Persönlichkeiten und trugen zur Linksentwicklung des ADAV bei.

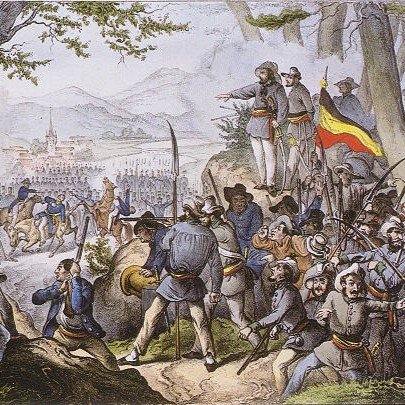

Diese Phase endete mit dem deutsch-französischen Krieg 1871 und der Gründung des Deutschen Reichs. Die Abschaffung der staatlichen Zersplitterung war zwar ein Fortschritt, geschah jedoch auf Grundlage des preußischen Staates und der Monarchie, was eine reaktionäre Form der Nationalstaatsgründung darstellt. Dennoch spielte die Arbeiterbewegung unter Liebknecht und Bebel eine zentrale Rolle für den Internationalismus des deutschen Proletariats und den Kampf um eine demokratische Einigung.

In der Phase von 1849 bis 1871 wurden wichtige Grundlagen der revolutionären Arbeiterbewegung in Deutschland gelegt, die es in den darauffolgenden Jahren ermöglichten, dass die ersten großen Massenorganisationen und politischen Erfolge der Arbeiterbewegung in Deutschland erzielt wurden. Auch die I. Internationale und damit der Beginn der internationalen Arbeiterbewegung entstanden in dieser Zeit. Die ideologischen Auseinandersetzungen, die von Marx und Engels stark vorangetrieben wurden, waren entscheidend, um zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Weltanschauung des Proletariats zu gelangen.

Literatur

Woche 1: Die Lehren aus der Konterrevolution – wie weiter?

Grundkurs

Autorenkollektiv (1966): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Band 1. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Hg.). Dietz Verlag, Berlin: S.171-197.

Zusatz

Engels, Friedrich (1885): Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten, in: Marx, Karl/Engels, Friedrich (Hg.), Werke, Band 21. Dietz Verlag, Berlin, 1959: S. 206-224 (insbesondere S. 220-224)

Engels, Friedrich (1852): Der Kommunisten-Prozeß zu Köln, in: Marx, Karl/Engels, Friedrich (Hg.), Werke, Band 8. Dietz Verlag, Berlin, 1959: S. 398-404.

Woche 2: Grundstein des Internationalismus -Die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) 1864

Grundkurs

Marx, Karl (1864): Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, in: Marx, Karl/Engels, Friedrich (Hg.), Werke, Band 21. Dietz Verlag, Berlin, 1959: S. 5-13.

Provisorische Statuten der Internationale Arbeiter-Assoziation, in: Marx, Karl/ Engels, Friedrich (Hg.), Werke, Band 21. Dietz Verlag, Berlin, 1959: S. 14-16.

Zusatz

Marx, Karl & Engels, Friedrich (1873): Ein Komplott gegen die Internationale Arbeiterassoziation, in: Marx, Karl/Engels, Friedrich (Hg.), Werke, Band 18. Dietz Verlag, Berlin, 1959: S. 331-346.

Woche 3: Die Grundlagen des Lassalleanismus

Grundkurs

Lassalle, Ferdinand (1863): Offenes Antwortschreiben. In: Bernstein, Eduard: Ferdinand Lassalle. Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 2. Berlin: Paul Cassirer: S. 41–47, 57–64, 68–81, 87–92.

Lassalle, Ferdinand (1862): Arbeiterprogramm (Auszüge). In: Bernstein, Eduard: Ferdinand Lassalle. Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 1. Berlin: Paul Cassirer: S. 170—174, 185–202.

Zusatz

Autorenkollektiv (1966): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1. Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Hg.). Berlin: Dietz Verlag: S. 197–247.

Marx, Karl (1864): Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation. In: Marx/Engels: Werke, Bd. 16. Berlin: Dietz-Verlag: S. 11–13 (zu Produktionsgenosschenschaften/Arbeiterinitiativen).

Woche 4: Die Probleme des Lassalleanismus und die fortschrittliche deutsche Sozialdemokratie

Grundkurs

SDAP (1869): Eisenacher Programm. In: Bebel, August (1983): Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 6 (Aus meinem Leben). Berlin: Dietz Verlag: S. 245–249.

SAP (1875): Gothaer Programm. In: Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern, Bd. 4:S. 1–3.

Engels, Friedrich (1875): Brief an Bebel. In: Marx/Engels: Werke, Bd. 19. Berlin: Dietz Verlag: S. 3–9.

Marx, Karl (1875): Kritik des Gothaer Programms. In: Marx/Engels: Werke, Bd. 19. Berlin: Dietz Verlag: S. 13–32.

Zusatz

Autorenkollektiv (1966): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1. Institut für Mar-xismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (Hg.). Berlin: Dietz Verlag: S. 258–289.

Engels, Friedrich (1865): Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei. In: Marx/Engels: Werke, Bd. 16. Berlin: Dietz-Verlag: S. 66–78 (Abschnitt III).

Zur Einordnung unserer Quellen empfehlen wir, den Hintergrundtext „Zur Literatur des Studiengangs“ zu lesen.